Römische Zeichenvielfalt erforschen.

Typografie-Forschung: Capitalis Monumentalis

Das von mir durchgeführte Forschungsprojekt untersucht die epigraphische Praxis römischer Grab- und Bauinschriften aus den germanischen Provinzen linksseits des Rheins, um die bislang unterschätzte Zeichenvielfalt der Capitalis Monumentalis aufzuzeigen.

Im Fokus stehen Ligaturen, Verschachtelungen und vertikale Buchstabenkombinationen, deren Vorkommen, Häufigkeit und Position systematisch dokumentiert und in ihren regionalen Kontexten analysiert werden. Der Korpus umfasst an die 4.000 epigraphische Artefakte.

Die Ergebnisse korrigieren das von der Renaissance-Typografie geprägte Ideal einer normierten römischen Schrift und eröffnen neue Perspektiven für die Schrift- und Typografiegeschichte.

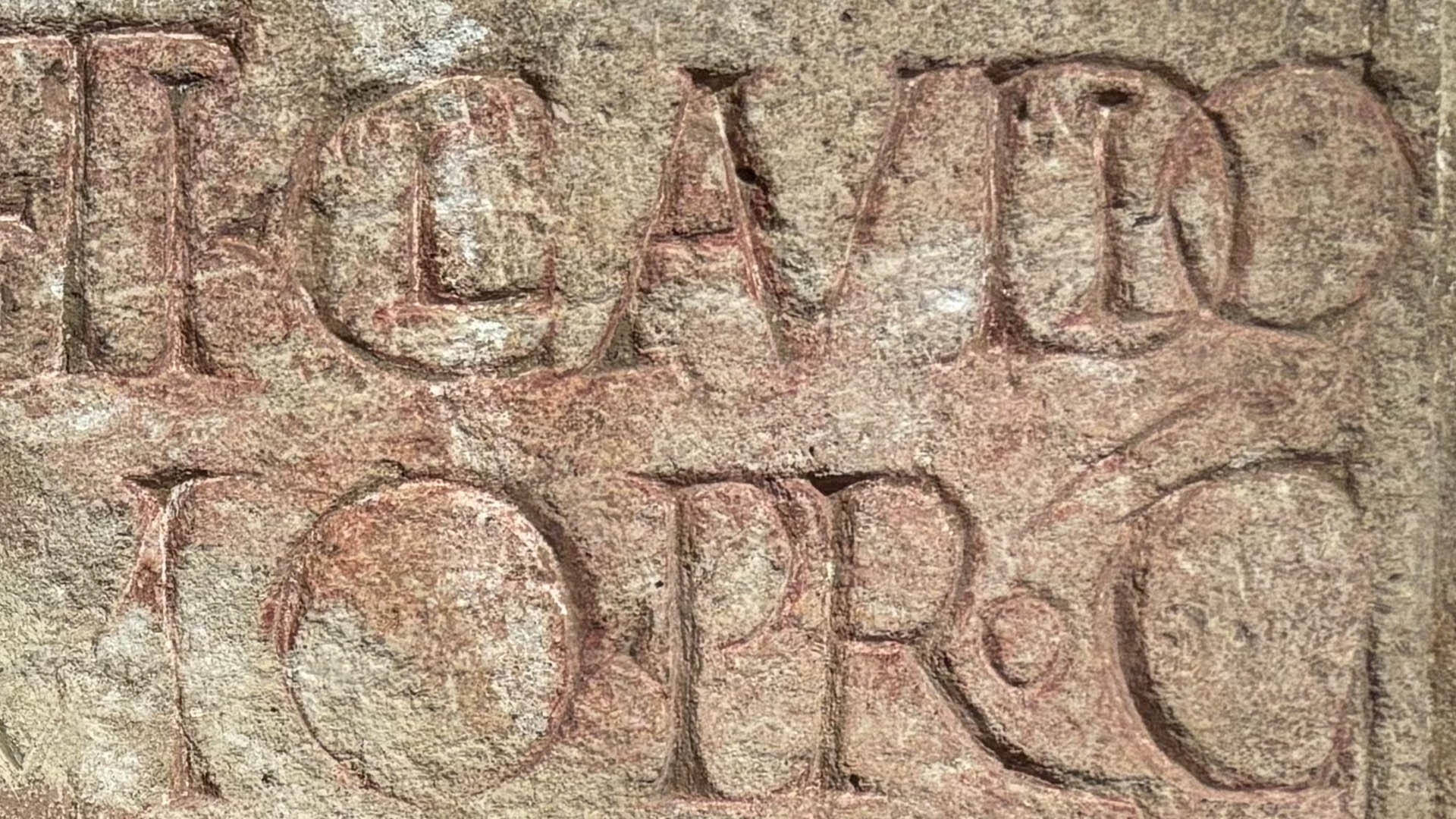

Ausschnitt der Grabinschrift des Tiberius Claudius Zosimus; 83 n. Chr., Mainz Landesmuseum

Buchstabenkombinationen systematisch untersuchen

Zeichenvielfalt abseits der Trajansäule

Die Inschrift am Sockel der Trajansäule in Rom gilt in der typografischen Fachliteratur als Inbegriff der Capitalis Monumentalis und als Ursprung der humanistischen Antiqua. Ihre als vollkommen empfundenen Proportionen und Abstände haben das Bild einer normierten, harmonischen römischen Schrift geprägt. Dieses Ideal, das stark von der Perspektive der Renaissance-Typografie und dem Bleisatz beeinflusst ist, verstellt jedoch den Blick auf die Vielfalt römischer Epigraphik. Abseits der Trajan-Inschrift, insbesondere in den nördlichen Provinzen des Imperium Romanum, lässt sich eine bemerkenswerte Variabilität innerhalb der lapidaren Versalienschrift beobachten. Grabstelen und Bauinschriften zeigen Ligaturen, Verschachtelungen und vertikale Kombinationen von Buchstaben, die nicht ausschließlich aus pragmatischen Zwängen wie Platzmangel oder Korrekturbedarf resultieren, sondern häufig auf bewusste ästhetische Entscheidungen hinweisen.

Ein Beitrag zur Schrift- und Typografiegeschichte

Die Studie untersucht vergleichend, welche Buchstabenkombinationen in provinziellen Inschriften auftreten, welche Häufigkeiten und Positionierungen sie im Schriftgefüge aufweisen und in welchen geographischen Kontexten sie vornehmlich erscheinen. Grundlage ist ein Korpus von Grab- und Bauinschriften aus den germanischen Provinzen, das systematisch dokumentiert und ausgewertet wird. Ziel ist es, die epigraphische Praxis des Römischen Reiches jenseits kanonisierter Idealbilder sichtbar zu machen und die kreative Bandbreite der römischen Schriftkultur in ihrer regionalen Vielfalt zu erfassen.

Darüber hinaus versteht sich die Arbeit als Beitrag zur Schrift- und Typografiegeschichte, indem sie die dokumentierte Vielfalt römischer Epigraphik zugleich als Ausgangsmaterial und Inspirationsquelle für zeitgenössisches Schriftdesign und zukünftige Schriftentwicklungen erschließt.

Die Herkunft des „Aldusblatts“ erschließen